發電“寒冬”前夜

火電負荷率大幅下降,水電、風電、核電、光伏等新能源瘋狂上馬,發電利用小時數急劇下滑。發電企業正在面臨新一輪的“寒冬”洗牌。

「 大限前的瘋狂 」

雖然2015年煤價下降,煤電企業效益還算不錯,但燃煤電價2016年下調3分錢,加之火電機組利用小時數下降,電力企業已然面臨新一輪經營的“冬天”。

根據綠色和平組織7月13日公布的一份煤電報告稱,由于產能過剩,中國政府正在努力放緩新燃煤電廠的審批。但已經批準的項目加上政策中的漏洞意味著中國在2020年到來前仍在以平均每周增加一個的速度建設新的燃煤電廠。

報告同時指出,我國北部和西北省份以及那些被指定為新“煤炭基地”的地區正在試圖盡快地批準或建設煤電項目。其中包括山西省、陜西省,以及內蒙古的一部分,都是擁有巨大煤炭儲量、經濟依賴煤炭的地方。

與此同時,水電、風電等行業的代表也已經在抱怨燃煤電廠產能過剩的問題,燃煤電廠的大量增長將讓致力于非化石燃料的公司更難盈利,因為它們更容易從國有的電網公司獲得入網合同。

在我國東北、西北地區,云南、貴州等省份,這一現象愈發普遍。

“電力方面,黑龍江每年富余兩百多萬千瓦,山東每年缺口三百多萬千瓦。扎魯特到青州直流特高壓剛剛開啟,俄羅斯葉爾科夫齊-霸州、寶清-唐山特高壓等好尚無定論,規劃缺失,博弈嚴重,令人著急。”來自東北地區的一位電力從業者反饋。

另一位從業者的反饋也發人深思:“在東北,社會用電量勉強持平,而發電側狼多肉少,基數電量連年跳水。然而,在新電改中,發電企業持續單邊讓利,最低交易電價僅為現行標桿電價64%,對緩解冬季調峰困難而推行的深度調峰對肩負保民生的重任的熱電聯產企業傷害巨大,再加上核電風電優先消納的劣勢,造成該區電廠只能舉步維艱,慘淡經營。”

而在我國邊疆的另一端,限電現象亦是非常嚴重,裝機容量遠遠超過當地消納能力,部分企業相繼陷入虧損。

新疆一位年底前將有新機組投產的發電企業負責人透漏,今年新疆地區投產與在建的火電裝機共達3380萬千瓦(包括自備電廠和公用電廠),鑒于西電東輸的很多地區如山東、河南、安徽等省并不缺電的情況,企業前景不容樂觀。他還直言,發電機如印鈔機的年代已經過去。

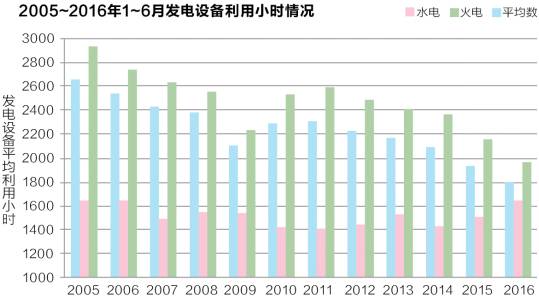

而在前不久發布的《世界能源藍皮書:世界能源發展報告(2016)》中也指出,我國發電裝機容量已連續3年大幅增長,發電設備平均利用小時數逐年下降,電力投資過熱導致的電力過剩局面正在進一步凸顯。

7月,發改委和國家能源局再次聯合下發《關于有序放開發用電計劃工作的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)。作為新一輪電改文件六個配套文件之一的發用電計劃政策有望進一步細化。

這一縮減煤電機組發電計劃指標《征求意見稿》提出:對于2017年3月15日后投產的煤電機組,各地除對優先購電對應電量安排計劃外,不再安排其他發電計劃。新投產煤電機組通過市場交易獲得的發電量,不再執行上網標桿電價。

“這就意味著明年3月15日之后,新建煤電機組將無法獲得發電計劃指標,即無法獲得政府保底性的上網標桿電價。所以導致現在全國各地區電企都加班加點,趕工期,想要這一政策實施前分到最后的紅利。”中國能源研究會理事、電力專家陳宗法對《能源》記者分析,“政策的意圖本身是遏制,是好的,但被企業鉆了空子。這也是為什么這兩年火電項目大干快上的一個重要原因。”

「 非理性擴張 」

我國能源經歷了高速增長階段,2002年到2012年能源消費平均年增8%,主要依靠煤炭大幅增加。石油消費已超5.5億噸,增量主要靠進口,進口依存度達到62%以上。“十二五”后期能源消費增速迅速下降,2014年能源消費增速下降到2.2%。2015年進一步降到0.9%。

尤為引人矚目的是,電力增速下降也明顯超過預期,2015年電力消費量僅增0.5%,作為長期推動電力快速增長的二產用電出現負增長(- 1.4%),其中占電力消費總量近60%的重工業用電負增長更為明顯。今年一季度電力消費只增長3.2%,有分析認為,刨除閏月和冬春低溫影響,可比增加約1.4%。4月份增速已經再次放緩。

“預計‘十三五’時期能源消費增長將繼續保持低速,而且增速下降的幅度有可能超過以往的預期,年增速在1%~2%,甚至更低也很有可能。”周大地預測。

近年來,我國電力設備利用率持續下降,發電設備年利用小時數已經明顯偏低。但電力裝機擴張不但沒有得到調整,反而進一步加快。“火電的擴張已經到了令人難以理解的非理性狀態,而且這種供需完全脫節的趨勢還在加劇。”周大地說。

在全國電力消費增速大幅度下降,火電發電量整體下降的同時,發電裝機卻迎來了新的“躍進”高潮。根據中電聯7月29日發布的最新統計數據顯示,上半年新增發電裝機5699萬千瓦。其中,火電新增裝機2711萬千瓦,規模創”十二五“以來同期新高。6月底全國6000千瓦以以上火電裝機容量10.2億千瓦(其中煤電9.2億,同比增長7.9%)。

電力產能過剩,不但大幅度擠壓了火電的資本收益,也對我國新能源的發展造成了巨大的負面擠壓。棄風棄水棄光數量不斷上升,在許多地方已經形成對可再生能源以及核電發展的制約。由于上網時間不能得到保證,新能源的投資收益難以實現,極大地影響了新能源發展的投資積極性,也難以進一步降低新能源發電上網電價。

能源行業整體面臨去“三去一降一補”問題,但是傳統的擴張和投資慣性,以及對市場供需形勢的認識和預期誤差,使能源界在承認自己出現全面的產能過剩方面反應甚慢。

“推動供給側結構性改革是黨中央、國務院綜合研判世界經濟發展趨勢和我國經濟發展新常態作出的重大決策,要通過化解煤炭、煤電已存在的過剩產能,解決清潔能源領域的棄水、棄風、棄光等三棄問題。”中國國際經濟交流中心景春梅研究員向《能源》記者分析。

在曾鳴看來,產能過剩并非一朝一夕之事,“國有企業還是很沖動的想要做大,因此在生產容量上,投資上都是盡可能往大的方向去發展。由于都是國有企業,彼此之間都怕別人做大了,自己趕不上,尤其是自從十幾年前廠網分開之后,發電企業更是在做大這方面進行競爭,以至于一發不可收拾”。

作者:余娜 來源:能源雜志 責任編輯:dongyiqiang

太陽能發電網|www.www-944427.com 版權所有