關注| 美國對華發動貿易戰一周年,給中國相關產業帶來哪些影響

三、“零關稅”對中國相關產業的影響

1. 傳統制造業

(1) 紡織服裝、家具制造

中國傳統制造業長期形成的生態系統帶來的規模效應和工藝流程經驗極大地提高了勞動密集型產業的生產效率。紡織服裝和家具制造一般以工業制成品的形式出口至美國,約有80%以上的出口增加值留在國內,二者互為第一貿易國。該領域倘若實行“零關稅”,一方面原材料進口投入成本下降,產品利潤增加;另一方面又會提升出口競爭力,繼續擴大現有的產業規模。

中國是全球紡織服裝最大的出口國,2017年出口額達到2745億元,占全球比重的35.8%。其中美國是中國紡織服裝的最大進口國,占中國總出口的近17%。紡織服裝一直為中國帶來大量的貿易順差,2017年貢獻2489億元貿易順差,占全國貨物貿易總順差的58.9%。

家具制造方面,中國的家具產量全球排名第一,近年來對出口的依賴度一直位于20%以上。2016年,中國家具出口527億美元,其中有31%出口至美國。而美國當年家具進口318億美元中54%來自中國。

(2) 汽車

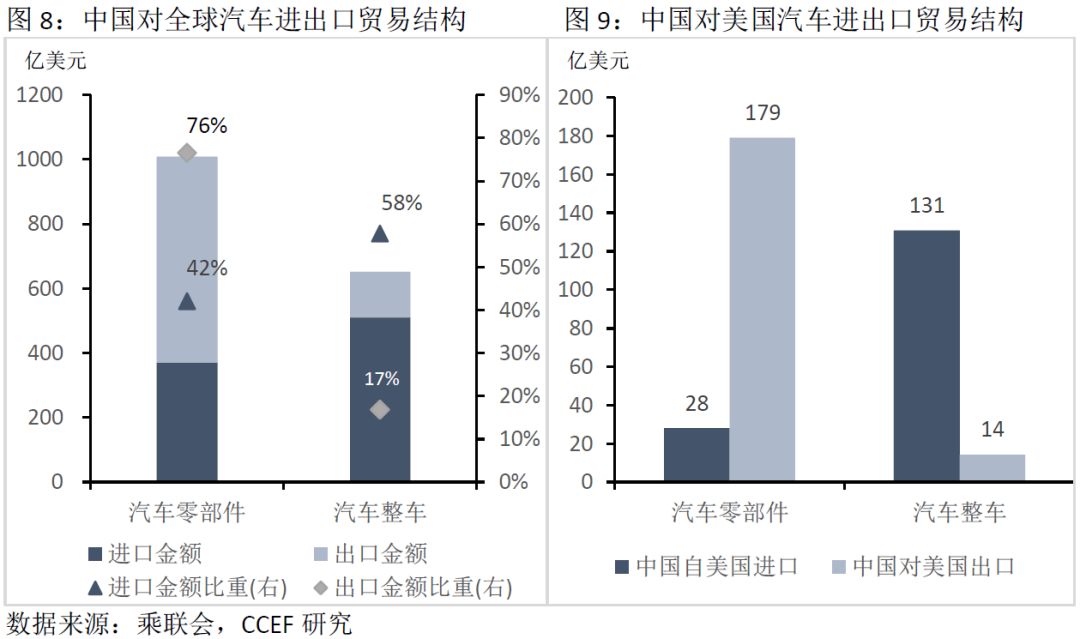

我國汽車貿易主要分為汽車零部件和汽車整車市場。其中,汽車零部件主要以出口為主,汽車整車以進口為主。2017年,汽車零部件出口金額占汽車出口貿易金額的76%,汽車整車進口金額占汽車進口貿易金額的58%。其中對美汽車零部件貿易為中國貢獻151億元的貿易順差,而對美汽車整車貿易則為中國帶來117億美元的貿易逆差。

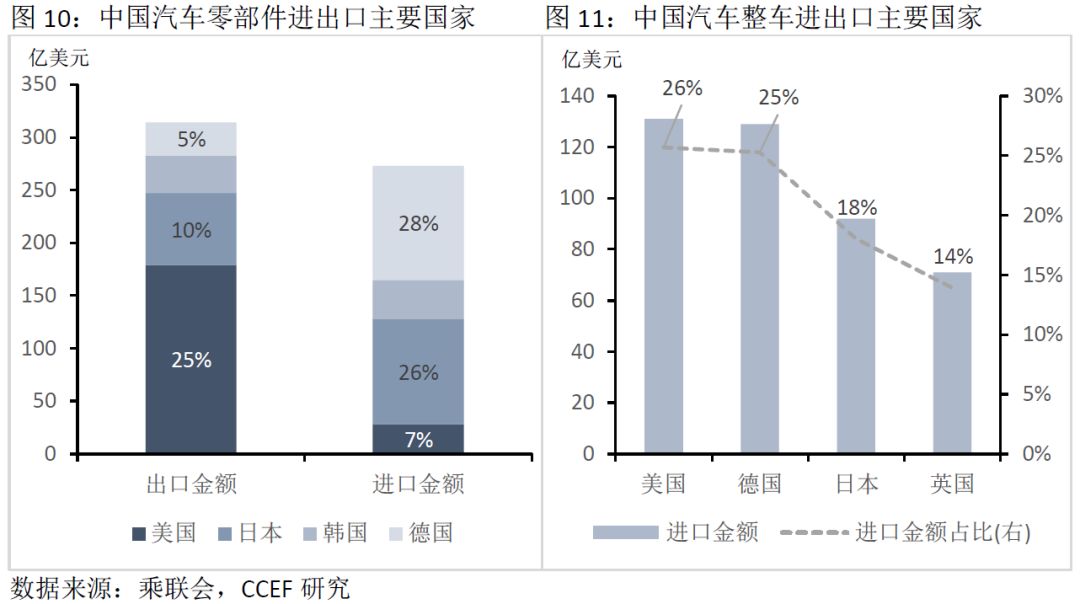

根據中國汽車貿易結構,若對美國實行零關稅政策,則將有利于中國汽車零部件企業擴大對美國的出口規模。根據2017年貿易數據,美國是中國汽車零部件出口的第一大國,占中國汽車零部件出口總值的25%。而我國對美國汽車零部件進口依賴較小,主要進口地為德國、日本及韓國,對美進口比例僅為7%。若美國進口關稅稅率由2.5%下調至0,能夠為中國汽車零部件出口釋放一定的需求空間。

從汽車整車市場來看,我國汽車整車市場主要由國產車和合資車為組成,其中國產品牌的占有率在42%左右,德系(21%)和日系(19%)共占40%,美國進口車輛占中國汽車市場比重只有11%,即便大幅下調關稅水平,對國內汽車市場影響也較小。此外,若考慮價格因素在內,2017年,我國從美國進口汽車的平均價格在26萬元/輛左右(不含稅),在進口關稅為40%、15%、0%的情況下,進口汽車最終售價為45萬元/輛、37萬元/輛、32萬元/輛。因此,對美汽車進口零關稅將對國內市場中30萬元左右的中高端合資車型造成一定的沖擊,但對平均售價在10-20萬元的國產整車市場影響很小。考慮到售后維修等因素,汽車零關稅對中國市場的總體沖擊有限。

2. 高科技產業

高科技產業一直是中國的劣勢所在。除通信設備領域,國內大多數高科技產業還處于初始階段,如半導體、航空、生物技術等領域,與美國等國際先進技術無法相提并論。若中美在高科技領域達成“零關稅”,雖然短期內國內企業將失去研發保護的屏障。但長期來看,這也將促進中美在技術層面的更多交流,增加核心零部件進口的可得性,幫助中國參與全球產業鏈的更多環節。

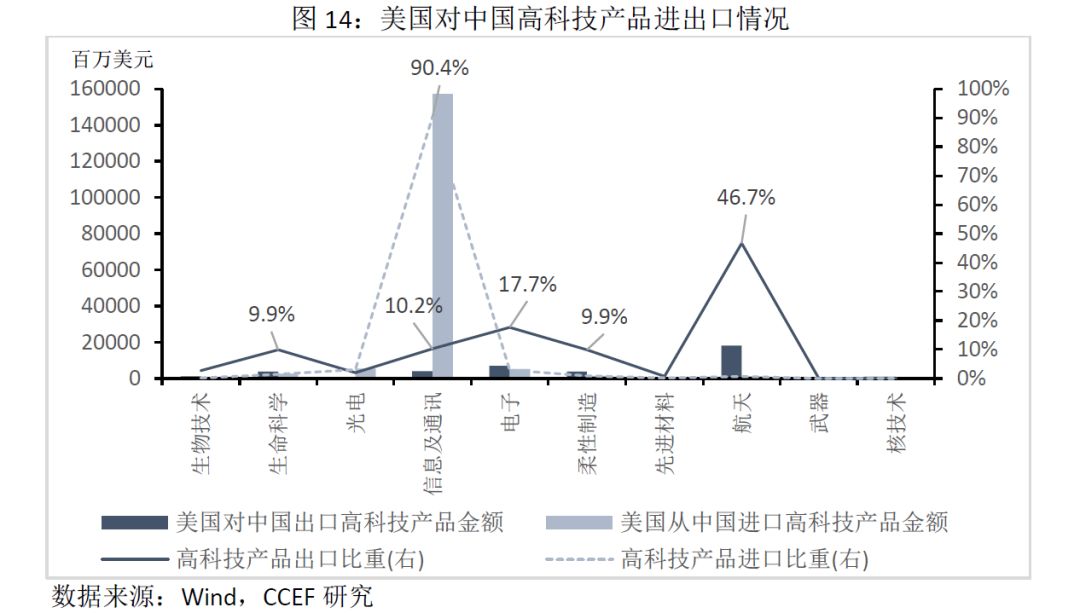

近年來,高科技產業占中國對外貿易的比重持續增加。2018年,中國高科技產品進出口總額約為對外貿易總額的30.7%。中美國高科技貿易中,中國對美國出口的90%均為信息通訊類產品。而美國對中國出口的高科技產品主要為航天類,占比46.7%。其余產品則相對分散,電子、信息通訊、柔性制造以及生命科學基本占比都在10%以上,多集中于核心材料和零件。

(1) 半導體

中國作為全球電子設備產業鏈的組裝工廠,2018年,全球半導體銷售額為4664億美元,其中約有34%來自中國市場。但中國在其中大多充當組裝加工的角色,多數利潤被掌握核心技術的美國、韓國、日本占有。中國芯片自主提供的比例非常低,除了華為海思和紫光展銳部分使用自產芯片之外,其他領域的自給率幾乎為0。在集成電路方面(占半導體產業的85%),我國一直大量依賴國外進口。2018年集成電路進口金額為3121億美元,是我國第一大進口商品(占比15%),導致進出口逆差高達2274億美元。

2018年全球15大半導體公司中,三星以833億美元占據全球最大銷售額(17.7%),美國在前15大公司中擁有英特爾、美光等5家公司,共占據市場37%的份額。而從預測未來2-3年半導體產業景氣程度的資本支出來看,2017年中芯國際憑借23億美元的資本支出,位列全球第6位,但與三星、英特爾、臺積電上百億的資本支出規模相去甚遠。

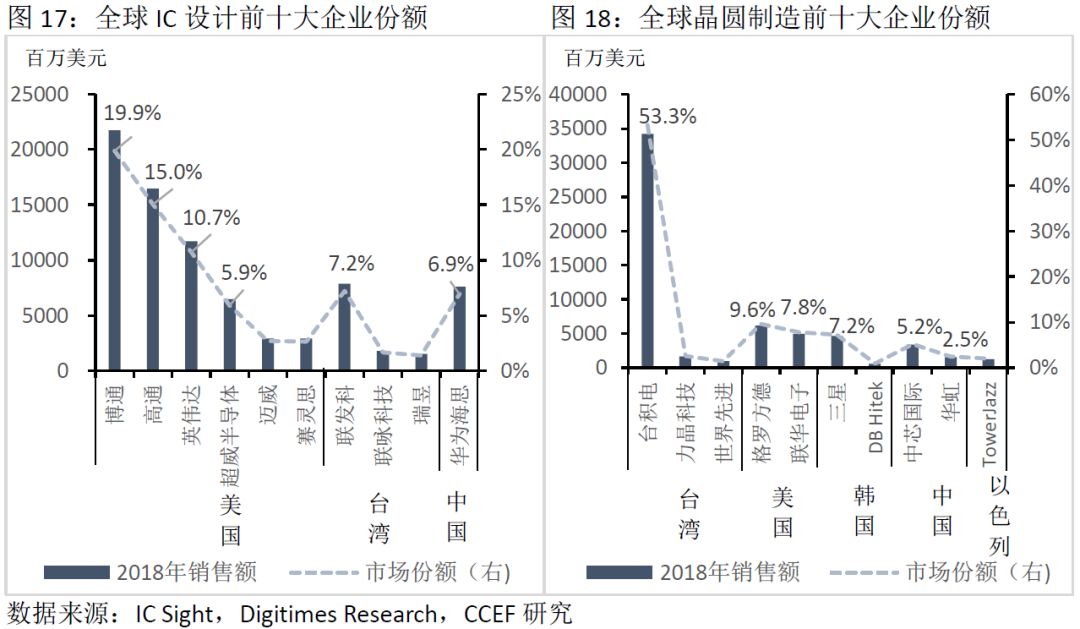

一般來說,集成電路生產中,除去垂直一體化模式下的IDM,其產業鏈可以分為設計、制造、封測三個環節,在中國市場中這三大環節的份額分別為38.6%、27.8%、33.6%。在IC設計企業中,2018年華為海思在IC設計領域的全球份額為6.9%,位列第5位。除此之外,紫光展銳也位于國際前列。美國則在IC設計領域表現出壟斷性的優勢,在全球前十大企業中擁有6家,市場份額為57%。晶圓制造是中國最大的短板,臺積電是全球第一大晶圓代工公司,2018年銷售額占行業的53.3%。而中芯國際和華虹的市場份額不足8%,均弱于美國和韓國。最后,封測是中國發展最成熟的一塊,長電科技、華天科技、通富微電三大封測巨頭在市場位于第三名、第七名和第八名。

(2) 通信設備

中國是全球通信設備的最大凈出口國。2018年,美國從中國進口的信息及通訊產品價值1571億美元,占其從全球進口的高科技產品的32%,為美國帶來1531億美元的貿易逆差。

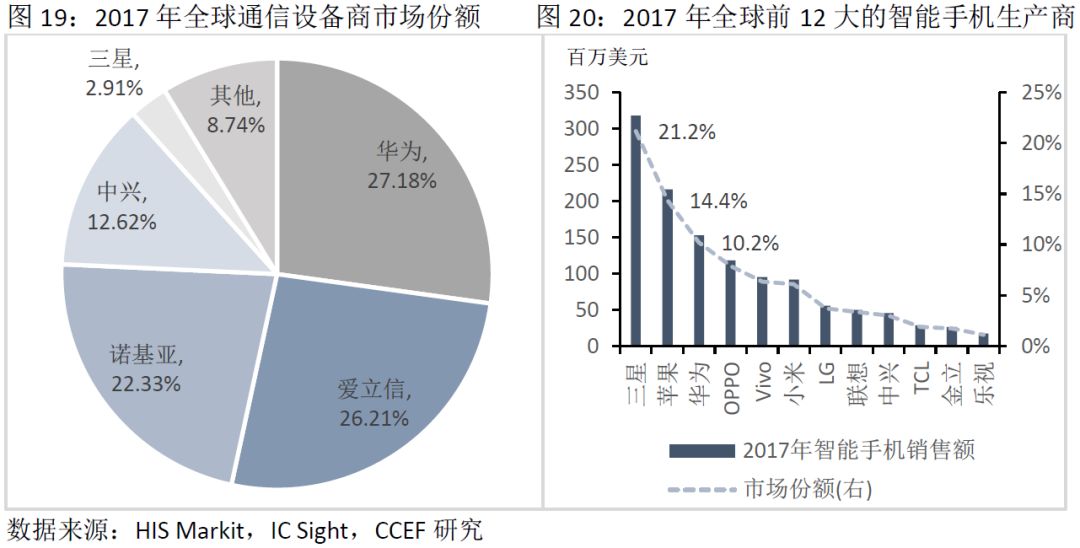

在全世界移動基礎設施市場份額中,2017年華為市場份額達到27%,為世界第一,中興通訊也位列第四位。同年,全球前12大智能手機生產商共有9家來自中國,共擁有42%的市場份額。相比之下,蘋果公司雖然擁有全球14%的份額,但在中國市場的份額卻在持續收縮。2019年第一季度,華為出貨量從上年同期的15%增長至26%,超過蘋果的21%。但中國在通信領域的生產離不開半導體等關鍵原材料,若美國與中國實行“零關稅”,對中國開放其核心零部件和尖端技術,這將進一步幫助中國向中高端制造水平邁進,但同時也會增加對進口原材料的依賴性。

(3) 航空航天

美國是全球飛機制造的第一大國,其中的40%用于對外出口,中國是美國飛機出口的第一大國,2017年,美國波音飛機全球產量的26%出口至中國,貿易額約600億元。2018年,全球通用航空飛機72%的出貨量來自美國。同年,中國從美國進口航空器、航天器及相關設備零件165億美元,該領域的出口只有12億美元,貿易逆差達153億美元。從優勢機種來看,我國偏向戰斗機與無人機,戰斗機數量全球第三、無人機全球第二。而美國則擅長跨航運輸能力強的加油機與運輸機,在商業航空領域擁有優勢地位。

(4) 醫療器械

2018年,醫療器械類商品在中國醫藥行業進出口總額的比重達40%,從進出口商品分布來看,中國出口產品主要為醫用耗材敷料以及保健康復用品等低端產品,而進口額的68%都來自醫療設備領域。美國是我國醫療器械的主要進口來源地,中國主要從美國進口高端醫療設備(如彩超、X射線斷層檢查儀等)以及高值醫用耗材。在重要進口商品中,中國對美國的依賴度基本在20%以上,其中彩超、人工關節、一次性注射器的進口依賴度高達40%。

美國在全球醫療器械市場擁有壟斷性的地位,其銷售規模占全球半壁江山。相比之下,中國的占比不足20%。同時,醫療器械行業集中度高,全球前20大公司的市場份額高達55%。其中,美國共擁有10家,市場份額共計28.3%(此前擁有全球第一的美敦力公司,但2014年其總部遷移至愛爾蘭)。德國、瑞士、荷蘭、日本的市場份額僅分別為5.7%、4.5%、3.4%和2.6%,雖然在部分領域中國已經開始逐步走向進口替代,但是在以CT、磁共振為主的大型設備領域,我國的核心技術與國際領先水平還有一定的差距。

(5) 生物醫藥

美國在生物醫藥行業具有全球領先地位,而中國在藥品研制方面基礎較弱,導致中美在生物醫藥領域的貿易方式主要為中國向美國出口大量的原料藥,在美國境內生產出品牌藥之后再賣到中國。2017年,美國從我國進口原料藥39.2億美元,進口額僅次于印度。同年,中國自美國進口藥品33.7億美元,占中國從全球進口藥品總額的13.3%。

中國是世界上最大的仿制藥生產國,全國4300余家原料藥和制劑生產企業,其中90%以上是仿制藥企業(品牌藥基本依賴進口)。從研發費用占營收比例來看,而國內大型藥企研發投入比大多都在5%以下(美國前十大公司平均水平為18%)。中美在產業基礎和研發支出投入的差異性導致了兩國市場結構的不同,中國生產的仿制藥成本較低,以價格競爭和廣告銷售為主,美國則在創新藥方面采取高價策略。從全球前50家制藥企業的銷售情況來看,美國擁有絕對的優勢地位,共有16家企業進入全球前50強,占全球市場份額的36%。目前來看,中國在高端醫藥制造方面與國際水平差距甚遠。

3. 農產品

美國是全球最大的農產品出口國,2017年農產品出口占其總出口額的11%。受益于規模化種植和機械化生產模式,谷物、油籽、牲畜品是其主要出口品種。其中糧食總產量約占世界總產量的1/5,玉米、大豆、小麥產量分別位居世界第一、第一和第三位,僅次于中國和印度。我國主糧基本自給自足,主要從美國進口大豆、棉花等經濟作物。其中,大豆占中國從美國進口農產品的60%。2017年,中國大豆進口中有34%來自美國(2018年受貿易戰影響,跌至19%)。我國每年棉花消費量中有接近20%來自國外進口,美國也是中國棉花的第一大進口國,占中國全球進口量的34%。

在保證國內主糧自主供應的前提下,進口的農產品將豐富國內供給,不會對國內農產品市場造成較大沖擊。反而會在一定程度上補足自身大豆和棉花的生產弱勢,降低基礎生產成本,促進下游產業的發展。

4. 消費零售

在消費零售行業,中國擁有完整的工業鏈基礎,國產品牌在家具、建筑裝潢、家居日用、大家電等領域占有較高的市場份額。但在數碼、運動、文化娛樂、日用化妝品等中高端消費品,尤其是奢侈品領域對國外品牌的需求較大。

2018年,中國奢侈品消費金額達1170億元,占全球1/3的市場份額,其中僅有27%來自境內。由于商品進口環節要繳納關稅、消費稅及增值稅,即便在日用品進口關稅大幅下調的情況下,其綜合稅率也普遍在20%以上。而國外免稅店售價一般較國內專柜減少20%-30%,是中國旅行者購物消費的主要渠道(占比37%)。

近年來由于跨境電商零售進口稅收規定,在限額以內實行零關稅,增值稅及消費稅按應納稅額的70%征收,部分奢侈品通過跨境電商的平臺進口。以化妝品稅收為例,普通化妝品和高檔化妝品的進口綜合稅率分別為9%、23%,較一般貿易的進口綜合稅率分別減少7.2%、13.7%。

因此,倘若在日用品消費領域實行零關稅,則服裝鞋帽、家用電器、加工食品、化妝品的國內進口價格最高分別下降6.6%、7.4%、6.5%、2.8%。對于在中國奢侈品市場占比最高的化妝品消費,在關稅稅率已經較低的程度下,實行零關稅的效果較弱,決定國內外價差的主要因素轉向國內較高的增值稅和消費稅。因此,從現有的日用品關稅水平來看,若對美實行零關稅,在進口價格下調幅度有限的情況下,對國內市場的影響不大。

四、結論

總體而言,在商品貿易領域,如果中美之間實行零關稅,對現有的國內消費市場結構,產業發展影響有限,因此,這一輪中美磋商,最容易達成的協議應該在關稅和貿易方面。

作者:林采宜 劉星辰 來源:走出去智庫 責任編輯:jianping