什么才是正確的碳中和?

對于目前大多數(shù)國家有關(guān)碳中和的公共辯論,筆者有一個最大的印象——所有的討論都是充滿非社會環(huán)境下減排的技術(shù)性討論。技術(shù)上如何實現(xiàn)的措施,對應(yīng)著一個個目標。當一個短期目標沒有完成的時候(類似德國2020年減排40%的目標),提出一個更加激進的長期目標,無疑在政治上具有吸引力。什么樣的目標與如何實現(xiàn)目標,前者更多是必要性

對于目前大多數(shù)國家有關(guān)碳中和的公共辯論,筆者有一個最大的印象——所有的討論都是充滿非社會環(huán)境下減排的技術(shù)性討論。

技術(shù)上如何實現(xiàn)的措施,對應(yīng)著一個個目標。當一個短期目標沒有完成的時候(類似德國2020年減排40%的目標),提出一個更加激進的長期目標,無疑在政治上具有吸引力。

什么樣的目標與如何實現(xiàn)目標,前者更多是必要性問題,而后者則是可行性與方式問題。如果把二者摻合在一起,最終的結(jié)果很可能是什么都談不攏。這似乎有合理的政治邏輯——一步一步的建立共識。

技術(shù)性討論對于“如何實現(xiàn)減排”是必要的。那么,它是不是意味著著實現(xiàn)碳中和的“技術(shù)”還處于一個大家并不理解的階段?或者說它是一種專門的知識?還是存在我們現(xiàn)在沒有概念的“黑科技”?可能是,也可能不是。

美國氣候特使JohnKerry在2021年表示:50%的減排仍舊依賴于現(xiàn)在還不存在的技術(shù)。事實上,早在2004年,普林斯頓大學(xué)的Pacala等人就發(fā)文:依賴目前可得(實驗室/處于示范階段)的多種技術(shù)組合,就可以實現(xiàn)50年內(nèi)的深度減排。

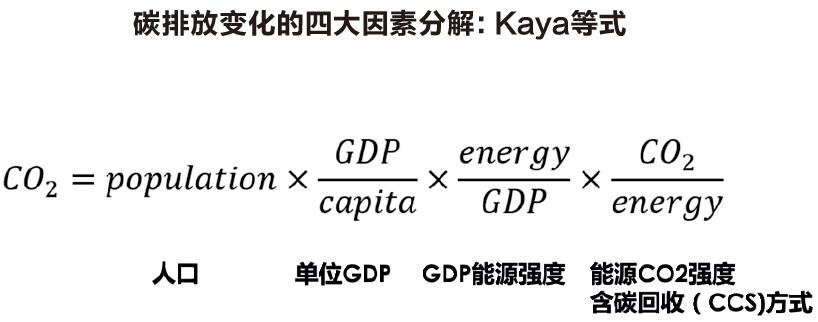

但是,這些技術(shù)性討論未涉及不同主體如何實現(xiàn)合作的討論。這些討論,都沒有脫離一個數(shù)學(xué)等式的范疇——Kaya等式。

什么才是正確的碳中和?

每一個論斷(claim)以及主張(argument),都構(gòu)成了一個社會集體性的目標。但對于如何實現(xiàn)這些集體目標的工具卻往往語焉不詳。對于“碳中和”這樣一個綜合性系統(tǒng)工程來說,是遠遠不夠的。

當下技術(shù)討論的框架

Kaya等式表現(xiàn)了碳排放變化(增長)的四大驅(qū)動因素:人口,人均收入(GDP),GDP能源強度,以及能源碳強度。

從名字可以看出它首先來自于一個日本人,叫做Yoichi Kaya。盡管它僅僅是核算目的(所謂“恒等”),無法從因果上做嚴格解讀(比如這些因子之間往往并不獨立),但是無疑在政策屆得到了廣泛的采用,比如IPCC排放情景分析。這些情景或者為這些因素的未來發(fā)展設(shè)定了一系列的初始條件,或者內(nèi)生模擬其可能變化,最終得出未來的可能排放軌跡。

從數(shù)學(xué)上,這四個因子的乘積等于碳排放,等價于碳排放的年度變化率(%)等于各因素變化率的“和”(sum)。這為分析未來碳排放是否增加,增加程度多大提供了一個簡明的框架。目前大部分的關(guān)于如何減排的技術(shù)性討論沒有超過這一框架的范疇。

人口增速下降可以有效地減少排放,盡管人口變化趨勢很難通過外部力量控制,除了我國的計劃生育以及放松計劃生育。事實上,在很多年前,我國曾經(jīng)有人做過測算,以假想的“不進行計劃生育”為反事實(counter-factual)基準線,少生了多少人口,意味著多大的減排。這些研究是爭議巨大的,因為這種基準線永遠是無法觀測的,從而不具有足夠的可信性。

GDP的下降當然意味著排放的下降,如同前蘇聯(lián)國家“休克”療法后展現(xiàn)的情況。但是,這種經(jīng)濟減速(de-growth)在大部分國家是不受歡迎的,也從來沒有進入我國討論的視野。不過國際上,討論通過降低經(jīng)濟增速來實現(xiàn)環(huán)境目標的聲音一直存在,并且有一大批環(huán)境生態(tài)學(xué)的擁躉。其主張一方面是立于環(huán)境資源的內(nèi)在價值,一方面是GDP追求跟真正的人的福利與幸福感并無密切關(guān)系。比如,世界的最大富國——美國,盡管其人均GDP一直在增長,其個人幸福感卻在上世紀70年代以后就沒有明顯提升了。幸福感與人均GDP脫鉤了。在這個問題上,持不同觀點的雙方注定無法靠近。

GDP能源強度的下降是技術(shù)性討論重點關(guān)注的因素。從解析視角,降低GDP能源強度,可以通過結(jié)構(gòu)與效率變量。前者比如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),GDP如果更多的體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)與低能源富集的產(chǎn)業(yè)增長,那么自然能源強度就下降了。后者比如節(jié)能,如果同樣的GDP使用了更少的能源,那么能源強度也會下降。

能源碳強度同前者類似,系于能源結(jié)構(gòu)性因素。碳強度是能源結(jié)構(gòu)變化的結(jié)果。我國2020年12月更新的巴黎協(xié)定氣候自主貢獻目標中,到2030年非化石能源占一次能源消費比重(25%左右)、風電、太陽能發(fā)電總裝機容量(12億千瓦以上)等。2021年3月5日,國務(wù)院總理李克強在做政府工作報告時提及,2025年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放強度分別比2020年降低13.5%與18%。按照普遍預(yù)期的非化石能比例從目前的16%左右上升到5年后的20%,就能單獨貢獻整體能源的碳強度下降4%。年均下降1%,從而實現(xiàn)大部分13.5%能源強度與18%碳強度之間的比例差別。當然,如果能夠有效的實現(xiàn)碳的回收,無論是森林方式還是地球工程方式,也可以降低碳排放。

國家發(fā)改委對碳達峰碳中和工作的解讀,也遵從這個框架。我們可以將國家發(fā)改委提到了各項舉措與Kaya的框架一一對應(yīng)。

一是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,不斷提高產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展水平。——GDP能源強度

二是大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu),實施可再生能源替代行動。——能源碳強度

三是堅持和完善能耗雙控制度,狠抓重點領(lǐng)域節(jié)能。——產(chǎn)業(yè)GDP能源強度

四是加大科技攻關(guān)力度,推動綠色低碳技術(shù)實現(xiàn)重大突破。——間接貢獻能源碳強度

五是堅持政府和市場兩手發(fā)力,完善綠色低碳政策體系和市場化機制。——機制保障

六是加強生態(tài)保護修復(fù),提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。——碳匯吸收

七是推動全民節(jié)約,營造綠色低碳生活新風尚。——社會規(guī)范助力能耗下降

八是加強國際交流合作,推進綠色絲綢之路建設(shè),參與和引領(lǐng)全球氣候和環(huán)境治理。——體制機制保障

作者:張樹偉 來源:能源雜志 責任編輯:jianping

太陽能發(fā)電網(wǎng)|www.www-944427.com 版權(quán)所有