CTO專欄|高效太陽能電池的明星---PERC

隨著市場端對高功率的需要不斷擴大,PERC電池各工序配套設備、輔料供應商和硅片質量的不斷提升,以及電池和組件工藝的不斷進步,PERC電池成為各大電池廠家產線升級和擴產新線的首選

文|倪志春 來源|太陽能發電網

作者簡介:倪志春,博士,高級工程師,南航產業教授,東南大學研究生導師,蘇州騰暉光伏技術有限公司CTO、副總裁,長期從事光伏電池、組件、系統及應用產品的技術研發相關工作。

經過近20年的發展,常規硅材料太陽能電池在硅材料質量、輔材以及工藝方面都獲得了持續的提升,目前業內主流光電轉換效率平均水平,普通單晶約20.1%,普通多晶18.7%-19.1%。單晶PERC電池21.3-21.8%.

不過,這還與世界最高紀錄相差很大——2017年日本KANEKA公司的Yoshikawa等人以一種基于叉指背接觸(IBC)技術和異質結鈍化技術(HIT)的新型叉指背接觸異質晶硅太陽能單晶電池(HBC)實現了26.6%的光轉化效率;弗勞恩霍夫太陽能系統研究所(ISE)使用等離子表面制絨技術以及隧道氧化層鈍化接觸(TOPCon)技術,實現多晶轉換效率達22.3%。

上述世界效率紀錄的實現,都使用區別于常規晶體硅電池制造技術的技術,總結下來,提高晶體硅太陽能電池轉換效率主要有以下三個方向:

(1)提高光學利用率

優化電池片表面陷光結構以及減反射膜,減少正面金屬遮擋,甚至轉移至背面形成IBC結構來減少入射光的損失;背面進行平整化處理,增加背反射層將透射光重新反射入硅片表面形成二次反射從而增加光學吸收;設計雙面電池結構,增加背面入射光,實現更大的光學吸收利用;

(2)減少內部損失

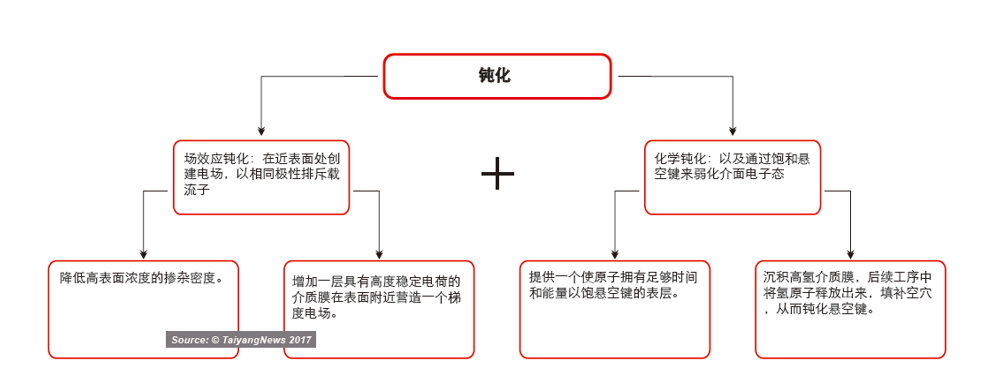

內部損失包括光生載流子的復合損失以及二極管結構的串并聯損失。可以通過使用高質量的硅材料(低缺陷,高少子壽命)來減少體內的復合,同時采用高質量的表面鈍化技術(鈍化技術包括飽和懸掛鍵和缺陷的化學鈍化以及聚集正/負電荷形成的場效應鈍化,見圖1)來減少電池體內以及表面的復合。配合優化的擴散工藝,結合先進的SE工藝以及金屬化工藝來降低接觸電阻和柵線電阻,增大并聯電阻,減少電流的損耗;

圖1. 晶體硅太陽電池的鈍化技術(圖片來源Taiyang News 2017)

作者:倪志春 來源:太陽能發電網 責任編輯:admin

太陽能發電網|www.www-944427.com 版權所有