國際能源署(IEA)發布《能源技術展望2017》:2015至2020年光伏發電量將增加2.5倍

6月12日,2017年《能源技術展望》報告發布會在上海舉行,IEA中國合作部主任涂建軍做了《能源技術展望2017》的主題演講,涂建軍表示,2015年至2020年,太陽能光伏和陸上風電發電量預計將分別增加2.5倍和1.7倍。但在水電、海上風電、太陽能光熱、生物質能源、地熱發電和海洋能等其他可再生能源發電技術方面略顯

在B2DS情景中,工業部門在2030年之前采取的早期的碳減排措施帶來的減排量占了2014年-2060年直接碳減排量的15%,并且從長期來看這防止了低效技術在新增產能中應用的“鎖定”效應,以及避免了在創新性低碳技術上的額外投資。

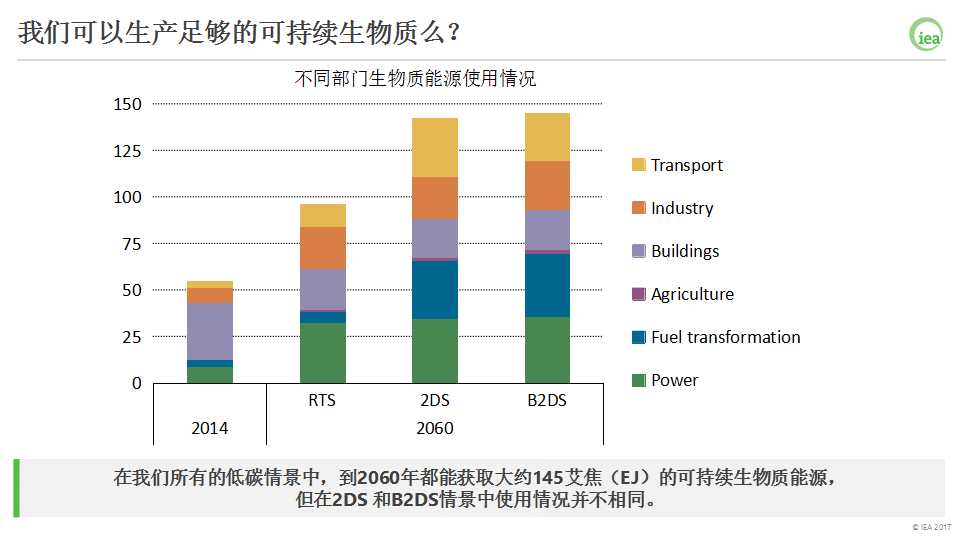

從生物質獲取的能源(也就是生物質能源)是人類已知最古老的能源,目前依然是全球最大的可再生能源來源,占全球一次能源供應的11%左右。生物質能源在新興經濟體和發展中國家以低效的方式為貧困家庭提供能源,用于做飯和供熱。

在RTS情景中,雖然用傳統方式使用的生物質有所降低,但生物質能源在終端的使用量依然增長了45%。這個增長主要受已有的優惠政策的刺激。

現代生物質能源是低碳能源情景的重要部分,因為作為一種可以廣泛獲取的可再生能源,生物質能源在供熱,電力和交通設施減碳中扮演重要角色,正如接下來我們要討論的,這些領域很難用其他方式實現去碳化。扮演這樣一個重要角色非常具有挑戰性,為了優化生物質能源的貢獻,需要客服一系列技術,經濟和市場障礙。

然而,生物質能源只有在可以帶來明確和巨大的碳減排,并且不引起對環境無法控制的影響或者社會和經濟問題的情況下,才能在能源行業碳減排中發揮重要作用。

在2DS和B2DS情景中模擬生物質能源的角色時,考慮到能持續獲取的生物質原料數量的限制,總的可獲取的生物質供應被限定在145 EJ。

在B2DS情景中,生物質能源繼續扮演重要角色,但重心有所轉移。這是由于更高的能效水平和其他技術的更大貢獻所帶來的能源使用和燃料結構的變化。一個關鍵的變化就是更多的生物質能源生產使用BECCS(生物質能源碳捕集和封存)和BECCU(生物質能源碳捕集和利用)技術。B2DS情景中需要的可持續生物質的總體水平與2DS情景差不多。

實現生物質能源在2DS和B2DS情景中的貢獻取決于一些新技術的開發和應用,特別是交通燃料。

145 EJ的原料需求在可持續獲取的范圍內,但是如何獲得這些資源是一個挑戰,且需要創新-比如發展盡可能減少對土地使用影響的生物質來源。

這要求一個國際認可的可持續性管理機制的支持,可以避免使用不好的方式,同時刺激和支持在可持續供應上的創新。

討論CCS這種重要的技術前,我想提醒在座的各位,國際能源署的政策推薦是和前置性的政策目標假設緊密關聯的:這個政策假設是,本世紀末全球平均溫升按照《巴黎協議》需要控制在2°或者1.5°的水平。

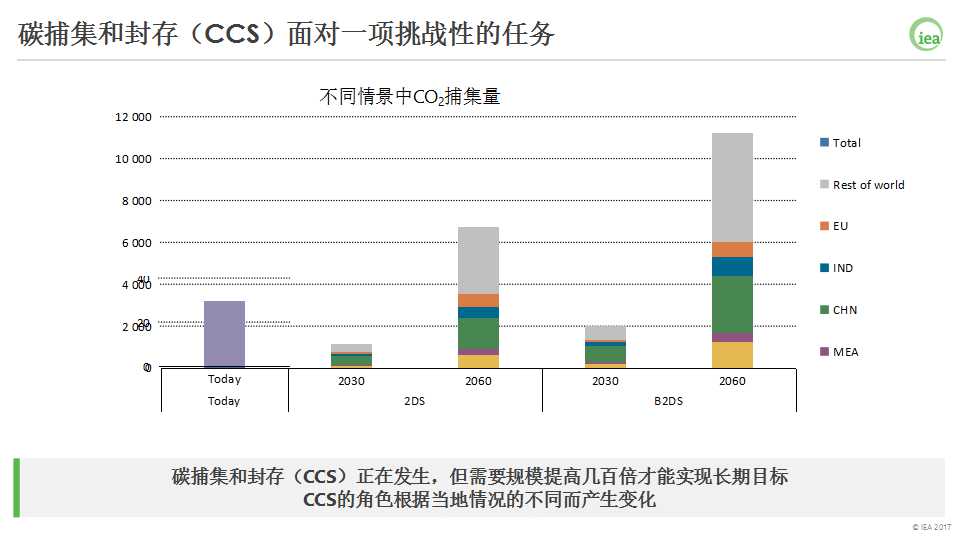

在2DS情景中,CCS在減少電力、工業和交通領域的碳排放中作用巨大。在2060年,每年將有大約70億噸的CO2被捕集。這與目前每年3000萬噸的捕集量相比,是一個巨大的增長。B2DS情景則更加依賴CCS,2060年需要每年捕集超過110億噸CO2。

在展望期(2060年)內,中國和美國占了每年捕集量的幾乎一半;而在展望期后,則占約三分之一。

我們堅信,CCUS不是實驗性的,不是科幻小說。這與媒體經常說的CCUS“未經證實”的論調相反。 因為經過已有的超過12年的試驗運行,全球工程數量正在增長。

但是,我們需要在這里敲響警鐘: CCUS的應用太慢了,比需要的速度慢了很多。我們并不認為這是一個技術問題-實際上是一個政策和商業問題。

CCUS需要針對性的支持機制 –我們不能僅依靠碳價格來推動CCUS,一般來說單靠單一(政策)是不夠的。

我們需要發展CO2運輸網絡,這使單個排放者得以利用商業運行的基礎設施。政府可以在其中發揮主導作用,把利益相關方聚到一起。

需要儲存的CO2數量凸顯了尋找和開發儲存地資源的重要性,推動在工業、燃料生產和電力部分推廣碳捕集。

我們還要強調,CCUS為很多部門提供了一個解決方案。對電力行業,可以在那些現代的,依然還有很長壽命的電廠的改造中發揮重要作用。當然,電力行業還有其他選擇,CCUS也不是水泥,鋼鐵和化工行業的必然選擇。但是,這些行業的深度減排都將會需要CCUS。

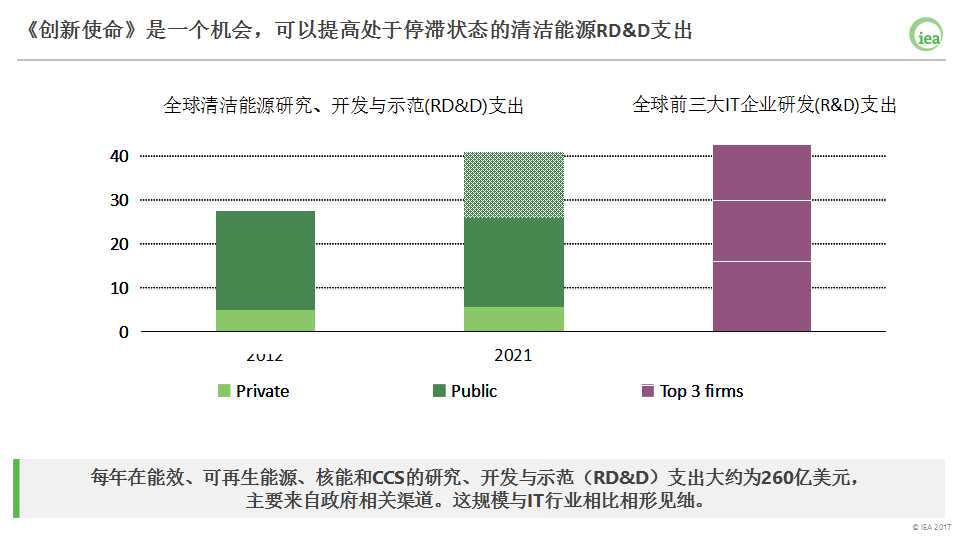

2015年,清潔能源領域研究、開發和示范RD&D的投資是260億美元。公共部門支出占78%,這其中包括了國企的支出。

2012年以來,全球清潔能源RD&D支出就基本上保持不變,雖然2015年是近四年最低的。

來自公司層面的數據顯示,2016年私營部門的支出較2015年有一定的增長,但增幅很小。

國際聯合國教科文組織估計,全球公共和私營部門在所有技術研究和開發R&D支出是每年1.3萬億。

2016年全球研發支出前三位的IT公司是: Amazon, Google and Intel。美國之外研發支出最大的IT企業是韓國三星(第五)和中國華為(第六)。這些企業每家的研發支出都比最大的制藥企業多。

22個簽署了《創新使命》(Mission Innovation )的國家(加上歐盟)保證通過五年時間將清潔能源研發支出翻番。據他們估計,這些國家在基準年(2015年或2016年,根據國家不同而不同)的清潔能源研發總投入為150億美元。

《創新使命》(Mission Innovation )國家和清潔能源部長會議(CEM)國家基本重合,除了俄羅斯,南非和西班牙是CEM成員,但不是《創新使命》國家;而荷蘭則不是CEM成員國。國際能源署作為CEM秘書處所在的國際組織,期待《創新使命》能夠推動全球清潔能源RD&D的持續增長。

現在,我想總結一下《能源技術展望2017》報告的幾個主要結論:

在政策支持和技術創新的幫助下,全球能源行業發展的軌跡有產生積極變化的早期跡象,但非常遺憾的是,我們已經取得的進展與達到巴黎協定政策目標之間的差距還是過大;能源行業的很多議題牽一發而動全身,所以我們現在必須考慮實施包含所有技術選項的綜合性系統方案以加快能源轉型的進度;每個國家的國情都有所不同,國際能源署鼓勵世界各國根據本國國情來確定自身的轉型路徑,并相應提高對研究、開發與示范(RD&D)和部署的支持力度;要在2060年實現碳中和需要前所未有的技術政策和投資,而這僅僅只能保證2100年全球平均溫升控制在1.75攝氏度左右;換句話來說,如果要實現巴黎協議更加雄心勃勃的1.5攝氏度溫升控制目標,能源行業未來必須盡快能夠看到顛覆性技術創新的出現;技術創新可以實現不同的政策目標,但政策的制定和執行也必須考慮技術的全生命周期,而國際合作這種方式對技術創新和政策之間的良性互動會有幫助。國際能源署作為一家正在積極向包括中國在內的新興經濟體國家敞開大門的國際能源組織,愿意和國內各家部委、機構及專家學者通力合作,為中國的能源革命和能源轉型添磚加瓦。

最后,再次感謝上海國際問題研究院與國際能源署合辦這次在北京之外的發布會,也感謝各位嘉賓在百忙之中抽出時間參加本次會議并發表精彩點評,也歡迎大家登陸國際能源署的官方網站www.iea.org,進一步了解我們的最新研究成果及能源統計數據等相關信息。

主講嘉賓簡介:

涂建軍先生現任國際能源署中國合作部主任(常駐巴黎),并全面負責IEA的中國事務以及IEA中國聯絡辦公室(北京)的管理,他還是加拿大工業能源數據分析中心的客座研究員。在加入國際能源署前,涂建軍曾任卡內基國際和平基金會中國能源與氣候項目主任暨資深研究員。2004到2011年期間,他是加拿大溫哥華知名能源與氣候政策咨詢公司M.K. Jaccard and Associates的合伙人暨資深顧問。之前他還曾經擔任中國最大液化氣進口及銷售公司華安液化石油氣的海上作業主任,以及中國石化的項目經理及技術員。涂建軍精于煤炭、石油、天然氣及電力行業的戰略規劃和政策評估,并對資源與環境可持續發展有深入研究。他和政府部門、能源工業、智庫、學術界、媒體以及環保NGO都有良好的合作關系。

能源技術展望2017簡介:

能源技術展望是國際能源署年度旗艦出版物。2017年度《能源技術展望》報告著重分析將能源部門納入加快和大規模部署清潔能源技術的前景和潛力。

世界正在越來越接近能源系統歷史性轉型的跡象正在加倍。能源技術的提升持續的改變著能源部門,推動著商業模式、能源需求和供給模式以及監管需要的改變。此外,能源安全、空氣質量、氣候變化以及經濟競爭力這些因素越來越多的被納入能源部門的決策當中。能源技術展望2017中的分析致力于對這些趨勢更好的理解,以及塑造未來能源安全和環境可持續的影響投資決策的技術進步。

《能源技術展望2017》分析了加快和擴大清潔能源技術部署的潛力。這是首次,能源技術展望在創新在推向所有行業最大實際限制的情景下,分析了清潔能源技術能夠在多大程度上幫助我們實現巴黎協定的目標。報告顯示,在該情景下,溫室氣體帶來的升溫水平與巴黎協定雄心范圍中的一致。《能源技術展望2017》的分析表明,無論選擇能源轉型的具體路徑如何,如果以系統協調的方式進行清潔能源技術的加速部署,就會帶來多種經濟、安全和其他共同效益。

《能源技術展望2017》還包括了國際能源署年度清潔能源進度報告,顯示當前技術發展和部署只處于次優狀態。今年研發的特別部分表明,政策在技術創新價值方面提供了明確的信號,進步已經很大,但許多技術領域依舊缺乏政治支持。

作者:涂建軍 來源:國際能源署(IEA) 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|www.www-944427.com 版權所有