再見施正榮

人人都是“矛盾體”

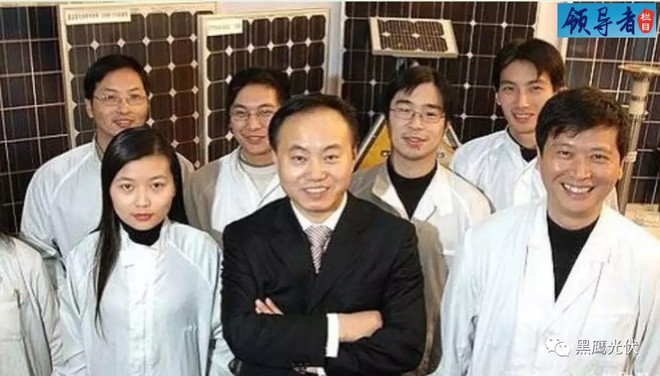

施正榮歷來不喜歡別人稱他為“商人”。成立尚德之前的職業生涯,施正榮的身份始終是學者和科學家。

但是當“天時地利人和”,他成為一家企業的掌舵人后,人格中的矛盾,內心的沖突也會隨之而來。變則通,不變,則可能痛苦不堪。

要成為一個完整的“人”,何其艱難?特別是對于那些如日中天的企業家而言,要完成自我形象和內心的完全統一,形成個人人格與企業管理的完美統一,那更是一種煎熬!

他原本是一位做事嚴謹、內心細膩而內斂的人。當年,施正榮帶著光伏項目計劃書和筆記本電腦,來到上海技術交易所,臺上的他悉悉索索地講,臺下的專家和投資人卻一個人都沒聽懂。

還有一次他在朋友家吃飯,席間為了活躍氣氛,有人提議這位“洋博士”唱首歌,他卻唱得磕磕巴巴,十分靦腆,像極了一本正經的學術派。

但在回國創業成功后,身份的前后轉變,讓木訥的施正榮似乎是在“一夜之間”變得口若懸河。在成為明星企業家的歲月里,面對各種高級論壇與學術會議,施正榮幾乎都能應付自如,甚至還有板有眼地在幾千人的大會上唱錫劇。

施正榮一度被視為科學家向企業家轉型的成功范例,他的戰略和管理風格:偏執、隨意性強以及帶有個人學術研究情結。但事后的企業走向,以及尚德的最終落敗,可以看出施正榮的“轉型”并不算成功。

這位光伏教父被指責缺乏管理智慧。細膩的感情世界,使施正榮在管理時缺乏管理藝術和魄力。他偏向選擇和自己感情交往深的人擔當重任,比如讓自己的中學物理老師擔任公司的主管。

此外,他還偏愛聘請有深厚跨國公司背景的人組建團隊,搜羅了全球光伏產業半數以上的華裔科學家和國外著名的光伏材料學專家。但這導致“老員工”與“外來客”之間的矛盾不斷加深。而當二者之間矛盾爆發時,施正榮又缺乏足夠的智慧平衡彼此的關系。

施正榮一直在與一個驚心動魄、生死攸關的大牌局博弈。牌局的一方是他和他創辦的尚德太陽能電力有限公司,另一方則先后有無錫當地的利益糾葛者、光伏上游的利益關聯者與市場內外的利益競逐者;賭注則是他身為中國光伏業領軍人物的行業聲望以及尚德公司的榮辱存亡。

2012年9月,尚德破產前夕,無錫市政府向施正榮表示愿意注資拯救尚德,但條件是要用施正榮的個人資產做擔保,“政府撐你,你自己要拿出一個目標和態度來!”

施正榮不是沒錢,有媒體爆料,他通過眼花繚亂的關聯交易,將尚德的大量財富轉移到自己名下。比如他幕后控制的亞洲硅業,獲得了尚德長達16年期限、15億美元的無條件支付合約。

不過,施正榮選擇了袖手旁觀,他知道企業快速做大擁有了一種綁架政府的能力,“我有這么多的職工,你不救我,我就要關門”,于是這位“拯救地球50人”的男人拒絕了該方案。

施正榮后來解釋,當時自己已經從尚德離職,沒有理由擔保自己的財產去拯救尚德。

作者:黑鷹光伏 來源:雪球 責任編輯:jianping