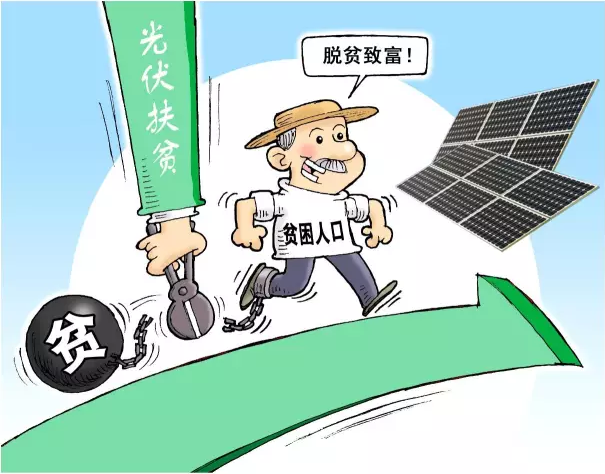

讓貧困戶受益的光伏扶貧,能同時做到又快又好嗎?

2015年,光伏扶貧被正式列入國家精準扶貧十大工程。2016年國家發改委、國家能源局下發《關于實施光伏發電扶貧工作的意見》。同年,首批光伏扶貧項目名單公布。在政策頻頻助推下,項目資金鏈是否順暢?發展模式能否持續?扶貧效果如何?從山東濟南到安徽金寨,同一片陽光下生長出了不同的“扶貧經”。

文丨姚金楠

來源:中國能源報記者

原標題:讓貧困戶“不勞而獲”的光伏扶貧,能同時做到又快又好嗎?

資金來源:“三三制”與政府“包干”

錢從哪來?無論是對于貧困戶還是各級政府主管部門,這都是光伏扶貧項目相關方最為關注的問題。早在2013年,金寨就第一個吃起了螃蟹。“最初,我們建了一個15萬千瓦的地面電站,運行以后,縣里覺得電站一次建成,發電收入可以持續20多年,這完全可以用于扶貧。”金寨縣發改委主任李成松告訴記者,金寨縣依托地面電站的建設基礎同企業進行合作,“當時主管領導的想法很簡單,企業出一點錢,政府籌一點錢,老百姓自己再拿一點錢,每戶建一個3-5千瓦的小電站,每年收益也有三四千元。”

有了這樣的初步想法,金寨縣綜合考慮光照條件、籌資能力和貧困戶安裝條件等因素,最終設計確定戶用光伏電站裝機容量為3千瓦,并在全縣挑選出8戶人家作為試點。這便成了光伏扶貧最早的雛形。

試點的成功讓光伏扶貧項目在當年就迅速鋪開,李成松介紹,在2014年、2015年金寨縣先后分三批共建成3千瓦戶用光伏電站8742戶。“項目投資由農戶、財政和社會捐助各出1/3,產權和收益都屬于貧困戶。每年3000多元的發電收益已經高于當時國家的脫貧標準。”

隨著戶用電站建設的鋪開,屋頂資源不達標、管理維護成本高等問題也開始逐步顯現。這時,金寨縣開始轉換思路,即把各家各戶的電站集中起來建成大電站,讓村民入股分紅。通過這種方式,用電站把更多的貧困戶連接起來,甚至實現全縣貧困戶全覆蓋。

要想“全覆蓋”,即便財政資金和企業捐助款可以保證,貧困戶拿不出剩余1/3怎么入股?“河西村的電站,就有60%的股份來自村集體和貧困戶。”金寨縣雙河鎮黨委副書記、鎮長蔡先炎指著不遠處的一個電站向記者揭開了謎底。原來,為了覆蓋更多的貧困戶,金寨縣財政協調當地的金融機構為符合條件的貧困戶提供5000元的小額貼息貸款用于入股扶貧電站。蔣其參就是成功申請貸款后入股了這樣的“聯戶型”電站。根據相關政策,蔣其參可以先行享受4年的分紅,待第5年、第6年脫貧后,分兩年退還5000元股本。李成松告訴記者,2016年,全縣已經有6751戶像蔣其參一樣的貧困戶參與了電站入股并成功分紅。“今年又有5000戶貧困戶申請入股。”

政府出資、社會捐資、貧困戶和村集體貸款自籌,金寨人把這種資金結構形象地稱作“三三制”。而與探索者的“三三制”不同,在濟南,光伏扶貧成為了政府“包干”項目。

“我們的所有扶貧電站都是政府出資建設,去年8月啟動的第一批288個項目已經在去年底全部并網發電。” 濟南市發改委能源交通處處長安煒介紹,根據對全市貧困村的摸底調查,濟南市最終確立為440個具備條件的貧困村進行村級電站建設,計劃總投資1.7億元,分兩期進行。

“設計方案時的主要想法是先集中資金把電站建起來,早并網可以享受更優惠的電價。第一期項目先由EPC總承包單位墊資,市財政在2016年、2017年和2018年分期撥付建設資金,并按照基準利率支付利息。” 安煒介紹,第二期項目的資金將不僅僅來自濟南市財政,而是由省、市、縣(區)三級財政扶貧資金共同承擔,項目已經在去年年底前完成了備案手續并開工建設。

作者:姚金楠 來源:中國能源報 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|www.www-944427.com 版權所有